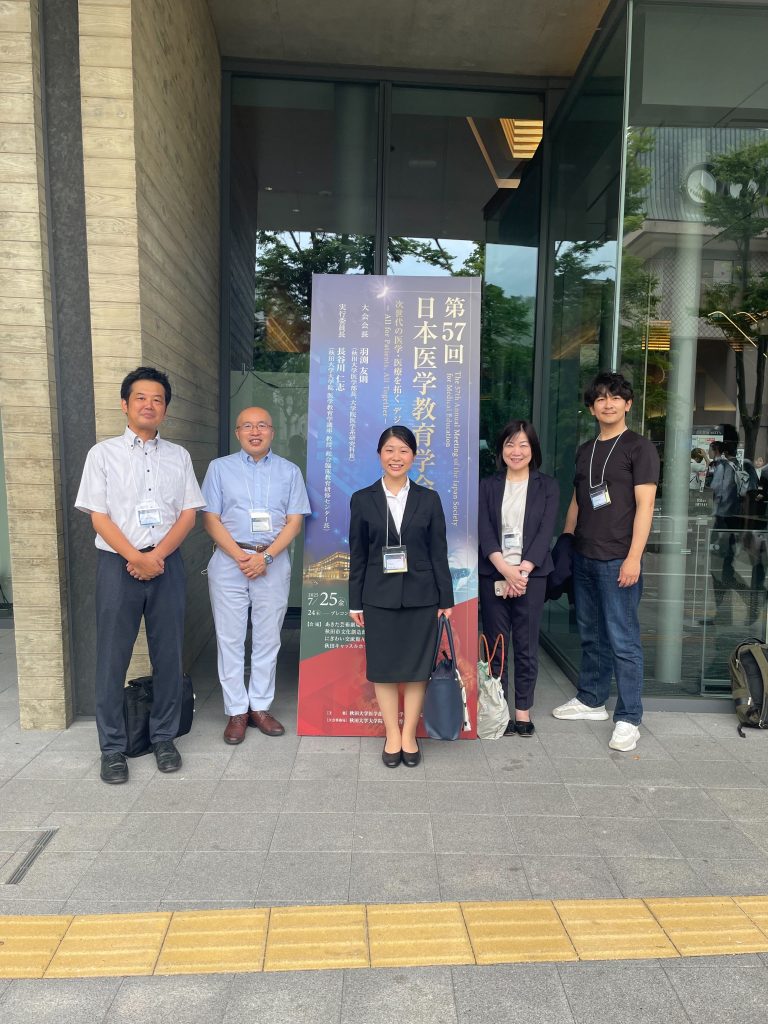

医学科5年 天野希咲 第57回日本医学教育学会大会in AKITA報告

医学生の視点から見た医学教育の現在地

この度、第57回日本医学教育学会大会において、総合診療医センターが提供する胸部X線コースの取り組みについて発表させていただきました。このような貴重な機会と、皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。

学会での経験は、自身の発表だけでなく、多様な視点から医学教育の現在と未来を考える、大変貴重な時間となりました。以下に、特に印象的だった点を報告させていただきます。

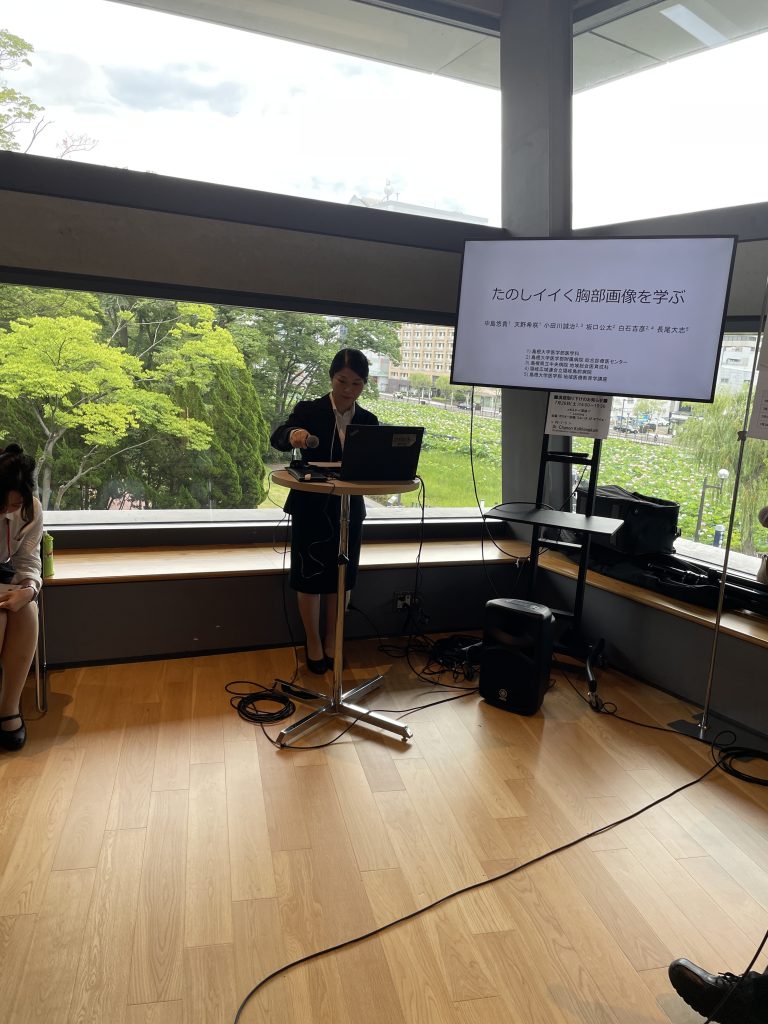

1. 初めての学会発表、聴衆との交流

事前の予演会や個別ミーティングで先生方からいただいたアドバイスのおかげで、聴衆に伝わりやすいスライドを作成することができました。最も伝えたい部分を視覚的に工夫することや、情報の取捨選択の重要性を実践的に学べたことは大きな収穫です。

当日は、同セッションで学生の発表者が私一人でしたが、先生方は温かく見守ってくださり、発表後には「学生が発表してくれて嬉しい」とのお言葉をたくさんいただきました。発表内容についても活発な質疑応答があり、胸部X線コースに関する質問や、名刺交換をさせていただく機会にも恵まれ、多くの方々と交流できたことを大変光栄に思います。学会発表における態度やマナーを実践的に学ぶ、貴重な機会となりました。

2. 印象に残ったeポスター発表

様々なeポスター発表の中で、特に心に残った3つの発表を紹介します。

- 研修医向けスキルアップセミナーの開催: 画像読影や人工呼吸器管理といった、臨床で即座に役立つ実践的な内容のセミナーが紹介されていました。参加者からは高い評価を得ていましたが、勤務調整の課題や参加者が固定されがちという課題も共有されており、教育機会の提供における難しさを知りました。

- 理学療法領域における「PhysioU」の学習効果: 英語の教材を通じて動作分析を学ぶことで、学生の英語4技能が向上したという報告でした。専門知識と英語力の両方を高められるこの学習方法は、英語が好きな私にとって特に興味深く、今後の学習方法の参考になりました。

- グループディスカッションにおける学生の行動特性分析: グループワーク中の学生の役割をクラスター分析で分類し、定量的に評価するという研究でした。「まとめ役」「意見の尊重」「状況把握」といった役割を分析する手法は、協働学習の重要性が高まる現代の教育において、示唆に富む内容でした。

3. セミナー:臨床現場におけるEBMの実践

愛知医科大学の発表では、学生がEBMを実践する際に、従来のツールに加えて生成AIを活用している実態が報告されていました。多くの質問が基礎的な知識に関するものである中で、生成AIの活用が新たな課題として捉えられていることが分かり、私自身の学習ツール選びにも一考を促される内容でした。

また、急性期脳卒中の症例報告をもとにしたEBMの限界に関する議論も印象的でした。研究結果はあくまで参考であり、個々の患者に適用する際には、なぜその治療方針が選ばれたのかを深く考察することの重要性を改めて学びました。今後の実習や医師としてのキャリアの中で、根拠に基づきつつも、思考を止めずに最善の治療を選択する姿勢を大切にしたいと感じています。

4. ブース展示:驚きの人体標本

ブースでは、ドイツのvon Hagens Plastinationによる精緻な人体標本の展示を拝見しました。ホルマリンで固定後、水分と脂肪分をシリコンに置換するという特殊な技術で保存された標本は、筋肉、骨、血管、神経の構造が極めて正確に再現されており、そのリアリティに驚きました。解剖学の学習において、これほど有効な教育ツールは他にはないと感じ、大変感動しました。

今回の学会参加を通じて、医学教育の多様な取り組みや課題、そして最先端のツールに触れることができ、今後の学習に対するモチベーションが大きく高まりました。この貴重な経験を、当センターでの活動に活かしていきたいと思います。