EJCRIMでaccept!馬渕沙弥佳

島根県立中央病院の馬渕沙弥佳と申します。

この度、医療現場で経験した症例がEJCRIMでacceptされましたのでご報告いたします。

https://www.ejcrim.com/index.php/EJCRIM/article/view/5376

〇今回の経験を通じて得られた学びや気づき

自己免疫性多内分泌症候群(Autoimmune polyglandular syndrome:APS)をご存知でしょうか。

これは自己免疫性の機序により内分泌臓器を含む複数の臓器が障害される症候群で、4型まで分類され、3型は更にA-Dまで分類されます。

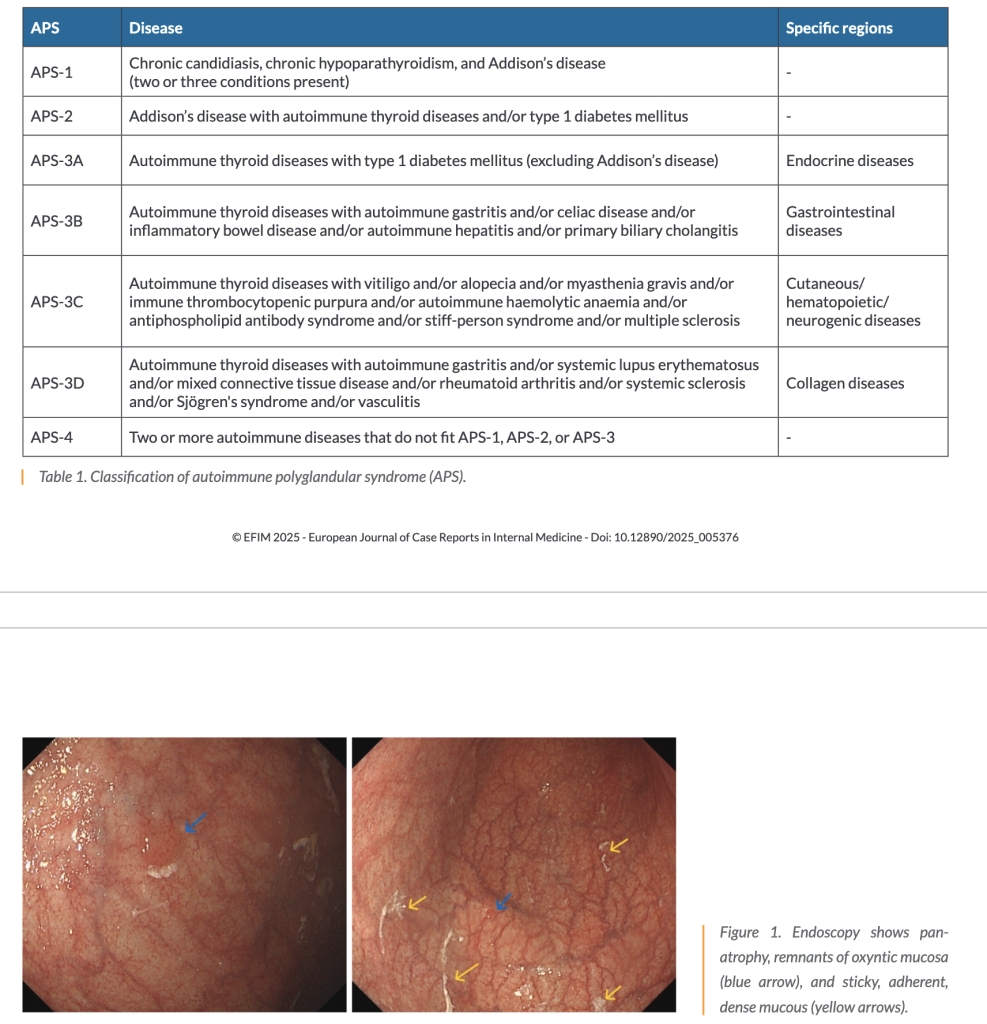

今回、私が経験した症例は、APS-3B型(橋本病、自己免疫性胃炎、原発性胆汁性胆管炎)で、APSと捉えて分類することにより各疾患の診断が容易になった経験をまとめています。

総合診療医は、幅広い診療科をカバーしなければなりません。この症例報告を通じ、APSを診断ツールとして利用することの有用性を提示しました。

これにより、気付きにくい徴候を捉えやすくなり、隠れた病態を臓器横断的に診断・治療することにつながります。

〇地域医療を実践しながら、研究や学術活動を両立させることの意義や魅力

医療現場では、時に臓器別専門医からタイムリーに意見を求めることは難しく、文献を基に手探りで診療を組み立てざるを得ない場面も経験します。自分の診療が正しいか不安にさいなまれることもあります。そのような環境においては、症例報告の投稿などの学術活動が自分の診療の質を担保することにつながると考えています。

海外の専門家の意見に触れることになり、知識や考え方のアップデートが可能となります。特に症例報告の場合、診断プロセスや治療が適切であったか振り返る良い機会となります。

余談ですが、世界の誰かが私の論文を見つけて所属機関を調べたときに「めっちゃ田舎じゃん!」と驚く姿を想像すると、なんだか面白い感じがするという遊び心も、隠れたモチベーションの一つであったりします。

今後も症例報告での執筆活動を継続していくつもりです。